下面这些场景,你有没有“中枪”:

下班只想瘫在沙发上,明明知道该运动却怎么都动不起来;想着自己下厨做健康餐,但因为“没时间”一次又一次点了外卖;说着“要早睡”,刷手机、处理琐事一晃就过了 12 点……事后又会陷入深深的自我责怪,觉得是自己不够自律。

别再自我责备了,这一切可能并不是你的错。

发表在《柳叶刀·健康长寿》的一篇新论文提出:很多时候,这并非个人的失败,你可能只是陷入了一种叫做“时间不公”(Temporal Inequity)的困境——当我们连维持大脑健康的基本时间都挤不出来时,所谓的“健康生活”根本就是奢望。

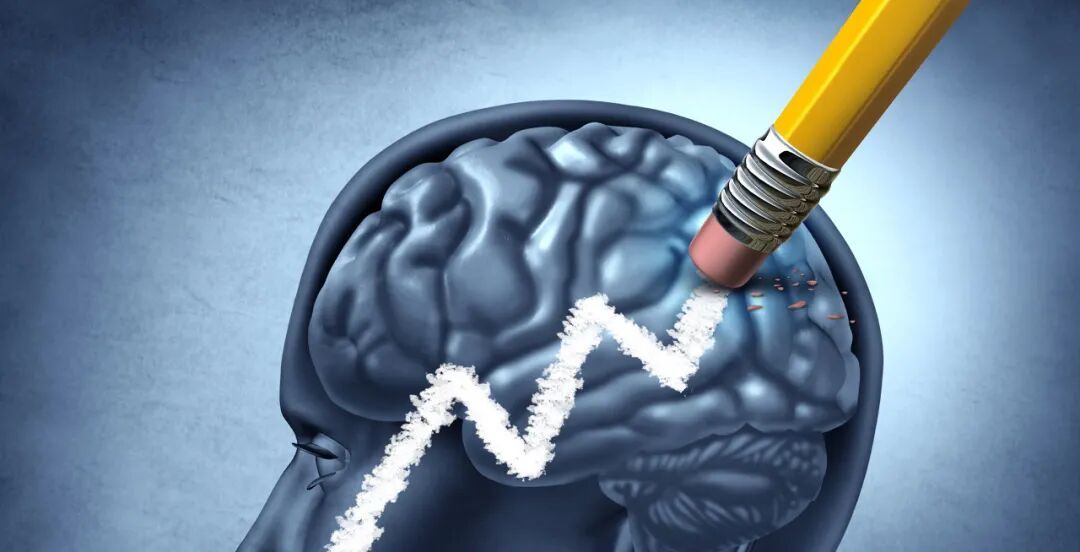

更可怕的是,长期的“时间贫困”正在悄悄损害你的大脑,还会增加患上老年痴呆的风险。

研究解读:

维持大脑健康

需要多少“时间成本”?

你肯定听过各种各样的健康指南,比如“每周运动150分钟”“每天睡够8小时”“多和朋友社交”……可为什么绝大多数人都做不到?

《柳叶刀》的这篇论文整合了脑科学、流行病学、社会学等不同领域研究的过往成果,发现了其中一直被忽略,但其实至关重要的问题——时间。要知道,睡眠需要时间,运动需要时间,自己做一顿健康饭菜需要时间,和朋友深入聊天需要时间,甚至进行高血压、糖尿病等慢性病管理也需要时间。而之前研究界给出的所有关于“大脑健康”的建议,都默认了一个前提:人们拥有充足、可控的时间。但对世界上很多人而言,这个前提根本不成立。

一个健康的大脑,每天到底需要多少“时间开销”呢?我们可以来简单算下:

1

睡眠时间

权威机构建议,18~64 岁的成年人每晚需 7~9 个小时的睡眠,65岁以上则需 7~8 小时。长期睡眠不足(小于 6 小时),会增加患糖尿病、抑郁、心脏病、高血压、中风等疾病的风险,而这些疾病本身就是老年痴呆的风险因素。

2

运动时间

世界卫生组织建议,成年人每周应进行 150~300 分钟的中等强度有氧运动或 75~150 分钟高强度有氧运动。

研究表明,每天约 45~60 分钟的中到高强度运动,与改善认知表现显著相关。同时,每天久坐超过 10 小时,会显著增加老年痴呆风险。

3

饮食时间

吃饭后大脑要大约20 分钟左右才能收到“饱了”的信号,要是你狼吞虎咽,几分钟就扒拉完,大脑在收到“饱了”的信号前,可能已经吃下远超身体所需的食物,这不仅容易长胖,还会导致血糖剧烈波动,长期如此会对大脑造成巨大伤害。

《中国居民膳食指南》推荐,我们每天吃早餐用时应在 15~20 分钟,而午餐用时应为 20~30 分钟。

4

社交和休闲时间

与人深入交流,不仅能锻炼大脑的听力理解、语言表达、情商、记忆提取等能力,还能带来满足感。《柳叶刀》的一项报告显示,解决“社交孤立”可以预防世界范围内 4% 的痴呆症病例。

把这些时间加起来:

7小时(睡眠)+1小时(运动)+1小时(三餐)+1小时(社交)= 10小时

仅完成维持大脑健康最基本的几项活动,每天就至少需要10小时,这还只是论文作者的保守估计!更关键的是,这10小时还不包括工作、学习、通勤、做家务、照顾家人、个人卫生等“必须要做”的事。

现在不妨算一算你的“时间账单”:一天24小时,减去工作、通勤、家务和照顾家人的时间,还剩下多少?这些剩余时间够支付10小时的“大脑健康最低消费”吗?

对很多人来说,答案是残酷的——不够。

这就是“时间贫困”的真相,它像无形的枷锁,让我们明知正确的事,却无力去做。“时间贫困者”不得不牺牲睡眠、放弃运动、草草解决三餐或断绝社交,这些日复一日的“权衡”,正逐渐侵蚀大脑健康。

是什么

“偷走”了我们的时间?

研究者认为,社会层面的多重因素,在一定程度上影响着人们的时间分配与使用体验。

首先是当下社会环境中“绩效文化”的影响。“忙碌”常常被赋予积极的价值意义,而“闲暇”有时会被误解为无所事事。这种社会氛围无形中促使人们不断加速,用尽每一分钟去“创造价值”,进而可能导致休息的时间被压缩。

公共配套设施的完善仍有优化空间。比如普惠性幼儿园、养老院等的覆盖范围有待提升。部分地区公共交通网络不够便捷,也让通勤成为时间消耗的“大头”。

时间分配还存在一定的性别差异。全球范围内,女性往往需要兼顾职场工作与家庭事务,这使得她们的时间更容易被分割成零散片段,时间自主性相对有限。

社会经济地位的不同,也会带来时间使用上的差异。收入水平相对有限的群体,为了维持生计,要么不得不投入更多时间加班、做兼职,要么只能住在房租更便宜的偏远地区,承受更长时间的通勤。而经济条件较好的群体,有更多机会通过购买服务(如家政、跑腿等)节省时间,将精力投入到健康管理等更重要的事务中。这种差异形成了循环,让时间分配的不平衡越来越明显。

如何“夺回”时间,守护大脑健康

研究者从宏观政策角度提出了一些方向,比如保障“断联权”,立法让员工下班后有权“不在线”,避免工作侵占休息时间;推行四天工作周,在不降薪的前提下缩短工时,释放更多可支配时间;打造“ 20 分钟社区”,通过城市规划让居民步行或骑行 20 分钟内满足日常需求,减少通勤损耗;普及可负担的托育和养老服务,解放家庭照顾者,减轻时间压力。

对于普通人,如何在客观条件限制下实现最大化的“时间自主性”,可以试试下面这几个方法:

1.守住核心健康时间,利用“碎片化时间”补位

把睡眠、运动、三餐设为“不可妥协项”,优先保障“大脑最低消费”。比如强制自己23点前入睡,并且尽量遵守。吃饭时放下手机,专注进食,凑够 20 分钟的基础饮食时间。

对于运动,如果没有完整的时间块,可以见缝插针、化整为零。比如工作一个小时,起来走一圈,上下班的路上跑步或者骑车到地铁站。其他运动建议,还可回顾往期文章《一种远被低估的运动方式,1 周哪怕做 1 次,对身体的好处都远超想象》《每天 4 分钟,心脏病风险降 45%!这种运动“性价比”太高了,很多人不知道》,都是不用花太多时间,但非常有效的高性价比运动~

2.梳理任务优先级,减少拖延

可以借助四象限时间管理法,把工作和生活任务分成重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不重要不紧急四类。优先完成重要且紧急的事,每天预留固定时段推进重要不紧急的事。

同时一定要避免拖延,有很多事情其实真正做起来并没有那么花功夫,拖延过程中浪费的时间可能比做这件事的时间还多。减少了拖延,你会发现自己的时间神奇地“多了”很多。(如何拯救拖延症,可回顾往期文章《一个方法,拯救你的拖延症!简单有效,立刻马上看完!》)

3.合理分工,主动争取时间主导权

家庭中分摊责任,和家人约定家务、育儿分工,避免某一方独自承担“第二轮班”,让每个人都能拥有自己的可支配时间。

4.调整心态,接受“不完美”,减少内耗

不必追求“全能”,如果某天没达标健康时间,不用自责,第二天重新调整即可,避免情绪内耗额外占用精力。

关注时间“质量”而非“时长”,比如高质量的20分钟冥想,比昏沉的1小时休息更有益大脑。拒绝“无效耗时”,才能让有限的时间发挥更大价值。

参考文献

[1]Röhr, S., Reppermund, S., Matison, A., Samtani, S., & Sachdev, P. S. (2025). Making time for brain health: recognising temporal inequity in dementia risk reduction. The Lancet Healthy Longevity, 100768. doi.org/10.1016/j.lanhl.2025.100768

策划制作

作者丨游识猷 中国科普作家协会会员

审核丨詹丽璇 广州医科大学附属脑科医院神经内科教授 中华医学会神经病学分会生化学组委员

责编丨杨雅萍

审校丨徐来、张林林

网上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。